站在文化数字化时代

- 时间:

- 2024-01-03

- 文章作者:

- 文章来源:

- 浙江文化产业

刚刚过去的一年,将人们带入了更深层次的数字化时代。

2023年,第十届世界互联网大会乌镇峰会成功举办不久后,第二届全球数字贸易博览会又在杭州国际博览中心圆满落幕。

接连举办的数字盛会,代表着数字化的浪潮向前奔涌,正以势不可挡之势打破行业壁垒,链接数字“孤岛”,给千行百业带来前所未有的生机与活力。新时代背景下,数字技术已经广泛渗透于社会生产生活的方方面面,正在成为全球经济转型增长的新动能。

云计算、大数据、人工智能、5G、虚拟现实、区块链等新一代信息技术的前沿突破,使得人们的生活和学习更加丰富多彩。通过一部手机,能够一键借阅全省公共图书馆近300万册藏书;借助一款APP,能够查询各家博物馆、美术馆和展览馆上万件藏品资源;点击一个链接,就能够实时订阅浏览数千堂文化艺术培训,便捷高效的文化触达方式,不仅让文化产业和数字信息紧密相连,还让诸多文化数字化场景火爆“出圈”。

文化数字化应用场景早已融入人们的生活,而文化的数字化发展缘何而起?透过这些新的战略格局,我们又该如何把握好文化数字化的未来?

1.从“演进”看未来

文化数字化,连接遥远的过去与未来。无论是线上线下一体化沉浸式体验运河风情,还是打造富有江南神韵的数字藏品,一幅幅以数字技术为画笔、用传统文化来赋色的文化创新图景,正在中国广沃的文化土壤上徐徐展开。

从宏观上看,文化数字化是全球文化知识共享与传播服务的必然趋势,是文化与科技深度融合的结果,也是铸就社会主义文化新辉煌的有效路径。实施国家文化数字化战略是新时代十年伟大变革在文化领域的根本体现,也是推动社会主义文化强国建设的创新动力。

近年来,从中央到地方,文化数字化的步伐不断加快。

2020年11月,文化和旅游部发布的《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》中提出产业发展目标,“数字文化产业规模持续壮大,产业结构不断优化,供给质量不断提升,成为激发消费潜力的新引擎”;为了进一步扩大高质量数字文化供给,不断促进文化产品的消费升级,实现满足人民文化需求和增强人民精神力量两者相统一;

2022年5月,中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确,“到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享”;

2022年8月,中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》中明确提出“实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”的目标任务;

2023年,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,将文化数字化建设的顶层设计和战略安排定义为“打造自信繁荣的数字文化”。实施文化数字化战略,已成为推动文化产业高质量发展的必然选择。

上海、江苏、浙江、四川等省市也都出台了一系列相关政策文件,从顶层设计层面为我国文化数字化的快速发展指明了发展方向和路径方法。

近年来,在国家战略、消费升级等因素推动下,数字产业化和产业数字化高速发展,文化与科技深度融合,文化产业新业态不断涌现,掀起数字化探索浪潮。

习近平总书记指出,数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性,不仅是新的经济增长点,而且是改造提升传统产业的支点,可以成为构建现代化经济体系的重要引擎。

当下,数字化技术正在激活各类文化资源,推动文化数字化生产力快速发展。

随着中华文化数据库的日益充实,各类文化基础设施相继建成,数字化后的文化资源正转化为可关联、可溯源、可量化、可交易的文化数据资产,这将为人们能够随时随地方便快捷地共享中华文化数字化成果提供强大支撑。

2.数字化的中国“呈现”

文化是科技创新的土壤,科技是文化发展的杠杆。

在深化数字中国建设和推进实施国家文化数字化战略的背景下,文化产业“逐浪”数字化,数字技术不断赋能文化艺术创作生产、助力公共文化服务水平提升、驱动文化和旅游业态创新,一幅文化与数字科技相交融的画面正不断拓展。

点燃文明传承之火。数字技术不仅为文化遗产注入了新的生命,使其更好地融入现代社会,也为文化遗产的保护和传承提供了新的手段,使文化遗产的数据可以变得更加准确和清晰。随着数字技术的不断更新发展,文化资源如古籍、艺术品、建筑等得以被精确记录和永久保存,不再受时间和空间限制,有效防止了文化资源的流失和遗忘。

近年来,数字化在文化遗产保护溯源与活化利用方面不断施展拳脚:行走的故宫文化、数字敦煌、数字中轴线、巴米扬东大佛天井壁画的复原、数字藏品等数字化产品不断涌现;AI辅助文物修复、文物的数字孪生、消失或毁坏文化遗产的数字复原或重建等创新项目令人关注。

比如,2023杭州亚运会开幕式上,利用裸眼3D技术构筑的拱宸桥跃然于运河之上,跨越千古、惊艳世界。这座数字桥的呈现就源于浙江大学文物数字化团队运用了无人机、相机和大场景三维激光扫描仪等多种设备,通过数据采集、处理、3D建模和制作三维动画等技术手段,将其搬上了数字世界的舞台,还原了它的全貌和历史变迁。

又如,苏州丝绸博物馆正以馆藏的7万多片珍贵丝绸纹样为基础进行数字化开发,打造可供全社会使用的“丝绸纹样资源库”,为中小型文化机构实施数字化创新应用提供了新思路。

引领传统文化创新。数字技术对传统文化资源的开掘具有天然优势,数字资源、数字资产、数字平台能将传统文化有机整合与传播。数字技术丰富了传统文化的表达方式,以往人们在消费文化产品时,大多依赖视觉和听觉,而现在,沉浸式、互动式的消费方式则更受青睐。

比如,借助先进的数字化技术,“中国历代绘画大系”让数以万计的中国古代绘画珍品来到公众身边。“大系”团队为全球存世中国古代绘画建立了迄今为止保真度最高的图像资料库,观众能在博物馆、美术馆一览“大系”入选绘画作品的“数字化替身”,用数字化技术转化中华优秀传统文化让传世名迹真正“传世”。

数字化技术拓宽了传统文化的传播渠道。互联网和社交媒体平台的兴起,让传统文化突破地域限制,实现了全球范围内的传播和交流。人们可以在线上平台分享、讨论和交流,使传统文化得以在更广阔的领域和更多样化的形式中传播。

又如,游戏作为数字文创产业的重要组成部分,正在突破狭义的娱乐属性,凭借强大的包容性与延展性,打通中国文化与年轻人沟通的“新触点”,成为文化传承数字化的“使者”。

以《王者荣耀》与越剧跨界合作为例,通过赋予上官婉儿“越剧演员”人设的创意,打造虚拟越剧演员,跨次元拜师茅威涛,入职小百花,以国民游戏IP影响力,助力越剧走入年轻人的视线实现“破圈”,让更多年轻人认识越剧,喜欢越剧,传承越剧。

赋能公共文化服务。数字应用提高了公共文化服务的便利性、可访问性、丰富性和互动性,促进公共文化服务的参与和传播,提高公共文化服务的个性化和定制化水平,让更多人享受到优质的公共文化服务。

比如,浙江推出的“浙文创”应用,已完成68万多家文化企业、6000多家规上文化企业、40家重点文化产业园等数据指标归集,能够通过数据分析助力政府端为文化企业提供更精准的服务。

又如,“浙里文化圈”已集纳浙江全省的博物馆、纪念馆、美术馆的2000多个线下展览,一年内,“一键入馆预约”达到434.6万人次。它还依托“15分钟文化生活圈”,为人们提供就近的文艺演出、艺术培训等公共文化服务,实现公共文化资源的智能调度和精准供给。

再如,浙江省民间文化艺术之乡建设“两创”案例库,以数字化手段聚合全省177个民间文化艺术之乡案例,标志着浙江民间文化艺术之乡数字化建设取得阶段性成果,率先为该领域提供了探索经验。

助推文旅产业增长。随着数字经济时代到来,不断推陈出新的数字技术为文旅发展插上了“科技”的翅膀,数字化+文旅正在成为文旅消费新的增长点。

比如,2023年10月1日在良渚古城遗址公园上线试运行的莫角山朝圣之路AR体验项目,就是“数字化展示工程”的最新实践。良渚是实证中华五千多年文明史的圣地,尽管文化价值巨大,但对普通游客来说,此前想要一睹五千年前的良渚辉煌,只能依靠资料与想象。

于是,在莫角山宫殿遗址,一场为游客体验跨越时空的尝试诞生。通过融合AR、AI、大语言模型等新兴技术,叠加现实情境,为游客带来穿越时空、身临其境的感受,试运行第一天,就有超千名游客现场体验。

又如,通过新版“游省心”应用台州悄然兴起一种“线上游热”:用720度VR全景,游览神仙居景区等大小景点,循着“浙东唐诗之路”等精品攻略,深度游历山水,看视频学做各县名菜,品味背后的文化典故……

3.千头万绪“一张网”

世界因互联而多彩,数据因关联而增值。文化数字化就是把数据关联起来,将凝结文化、智慧和知识的关联数据,转化为可溯源、可量化、可交易的资产。

然而我国有5000多年历史,中华民族优秀传统文化灿若星河,在新时代,思想理论、文化创新、知识更新等,更是以指数级的趋势无限递增。在这“千头万绪”的文化数字化发展过程中如何实现“量”与“质”的统一,是汇成“一张网”、用好“一张网”的关键。

重“技”也重“文”。在文化数字化的进程中,技术的重要性不言而喻,但文化内容的挖掘和创新同样不能被忽视。如果只注重技术的运用而忽略了文化的传承和表达,就会导致数字化成果的空洞、缺乏灵魂。

尤其中华优秀传统文化来说,文化数字化也可以说是一次典藏、传播和创新的“革命”,相较于以往难以保存的文献、绘画、录像带等文化介质,经数字化储存和处理的文化内容能突破时间、空间的限制,以更公平的方式触达每位使用者,在此过程中也为传统文化的数字化表达积累了更多素材。

2023年4月,在国家文物局指导下,敦煌研究院与腾讯公司联合打造的“数字藏经洞”正式上线,上线一周内就有超过1400万用户进入小程序体验。“数字藏经洞”不仅在数字世界复现文物,也结合了游戏化的思维,努力呈现文物背后的历史故事。进入“数字藏经洞”以后,用户可以“穿越”到晚唐、北宋、清末等历史时期,经历洞窟开凿、封藏万卷、重现于世、文物流散到再次聚首的过程,亲身体验历史文化。

养“脑”更用“脑”。文化数据服务平台是文化数字化领域的核心内容之一,它就好比文化内容的“大脑”,其通过对海量数据的储存、处理和分析,能够为政府、企业和个人提供更全面的数据洞察和文化服务。而当“大脑”“养”成了,如何充分利用,发挥其巨大作用就更为重要了。

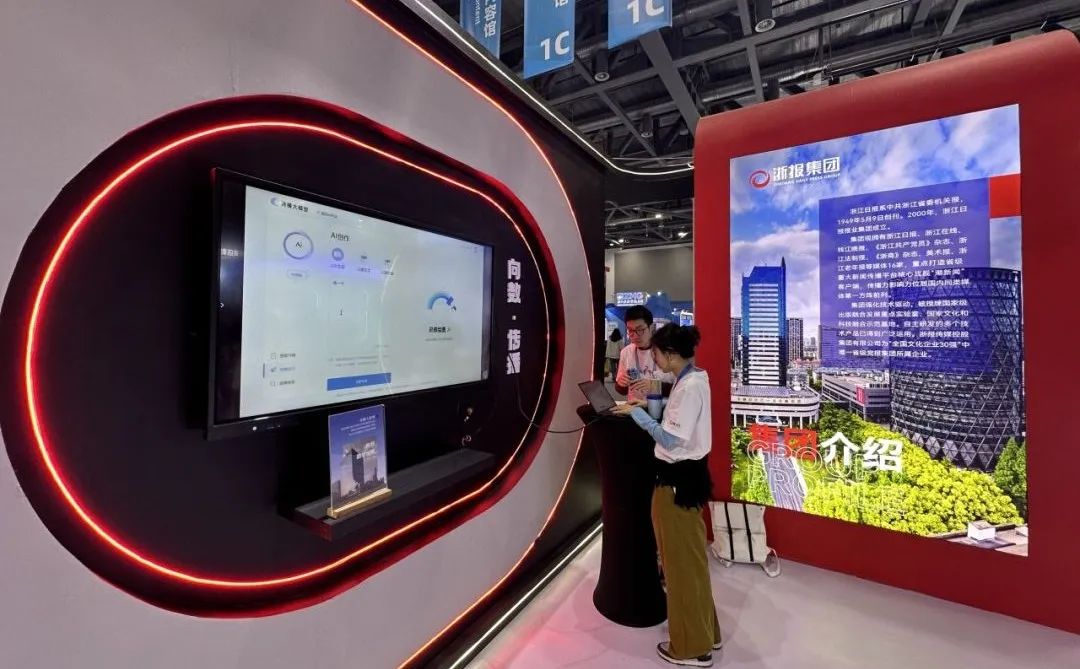

2023年1月传播大脑科技(浙江)股份有限公司成立,以浙江省内媒体技术统一支撑平台的形式,推进“天目云”和“新蓝云”两云合并,构建省市县媒体融合“一朵云一张网”,同时发力新兴技术的创造性融合,聚焦媒体融合、数字文化等领域,构建省市县上下贯通、内外联动的传播体系和生态,赋能新型重大传播平台,逐步建立省域媒体全场景智能传播能力体系。

“传播大脑”成立近一年,由一颗“大脑”发起的“破壁计划”,正在打开智能变革中媒体深度融合的新局面。新技术改造生产方式、打开传播渠道,使产品得以广泛投射推送,使众多“小声道”汇聚成“大喇叭”,让内容与技术在“传播大脑”完美结合、充分聚合、深度融合。

建“营”还养“兵”。文化数字化的顶层设计靠政府。文化基础设施是否完善,大政方针是否明晰,这都会影响到文化数字化整个产业链的企业培育和相关人才的培养。

2023年7月,浙江省印发了《浙江省关于贯彻落实国家文化数字化战略的实施意见》。其中提出,将联合浙江大学、之江实验室、湖畔实验室等高校和头部数字研发机构,规划建设浙江文化数字化协同实验室;积极发展数字文化新业态,谋划布局一批数字文化产业集群,形成数字文化产业梯度培育格局。《意见》中重点任务,共明确了八项工程,为浙江促进数字文化产业发展,深化文化资源全民共享,迈向文化数字化发展高地提供了有力保障,也是浙江高水平打造文化强省的重要途径。

文化数字化产业链涉及行业面广,不仅有传统文化企业、数字文化企业还有从事前沿科技探索的间接性支撑企业等。从企业角度,如何加强技术研发,提高自主创新能力,掌握核心技术和知识产权,才能在大趋势下提升市场竞争力。

文化数字化还需要具备数字技术、文化创意等多方面的人才。如何应对创新发展过程中的“人才紧缺”也需要由政府和企业“打好配合”,在对相关领域人才培养和引进的同时,推动产学研一体化发展,促进人才培养符合文化数字化发展要求。

在数字化持续转型的当下,文化产业经历着前所未有的变革,数字化技术为中华优秀传统文化的传承与发展提供了更多路径,也为文化创新提供了更广阔的土壤。

“文化数字化为了人民,文化数字化成果由人民共享”是实施国家文化数字化战略的工作原则,更是实施国家文化数字化战略的重要目标。

随着文化数字化生产力加速发展,文化产品和服务也将更为丰富、便捷和公平,人们随时随地都可以学习和分享中华文化数字化成果,走上全民共享,物质、精神都富裕的大道。

站在2024年的开端,回望文化产业“成绩单”,我们激动的心情难以平复,因为我们知道,取得今天的成绩,我们爬过了几座坡,越过了几道坎。

站在2024年的开端,再向前看,我们不会盲目乐观,更不会莫名悲观,在文化数字化时代,只有面向未来,才能获得未来。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/sLXZJ5lEE4KzkTq9UegYDw

(本网站转载本文仅供分享学习使用,如有侵权,请联系我们。)